ラリーとは中世に西洋で騎士が活躍していた時代に領主が非常時に備えて定期的に騎士を招集したことに起源を有する。

領主が決めた場所と日時に、各騎士が間違いなく定刻に参上するかどうかの訓練の意味もあった。

ということでラリーという言葉には「定められたところに再び集まる」とか「隊列を整える」という意味がある。

[フランス語←古フランス語ralier (re-再び+alier参加する)]

それを自動車競技として実施されだしたのはいつ頃からのことかは知らないが、1911年に始まったモンテカルロ・ラリーは

忠実にその基本を守っており、今なお、ヨーロッパの各地からスタートしてモンテカルロに参集し、それからモンテカルロ

周辺の山岳地帯のスペシャル・ステージで技を競っている。

FIAの規定によると、ラリーとは「平均速度による長距離走行で、定められたルートを通り、同一地点に集合するものであり、

途中における最大速度のみが勝負の要素目とならない。ただし付属競技としてスピード競争を加えても良い。」とされている。

ラリーはすべて走行時間を守りチェック・ポイントを通過することが評価基準になるが、サファリ・ラリーやパリ・ダカールの

ように主として耐久性を競うものと、モンテカルロ・ラリーやサザンクロス・ラリーなど主としてスペシャル・ステージで

勝負するラリーもある。

● 自動車競技のラリー

ラリーの開催についてのルールはイベント毎に作成される「特別規則書」というものに詳しく記述されている。

● ラリーの地図

コマ地図は1枚の紙に複数載っており、走行する順序は下のコマ地図から順に上のコマ地図を順に見ながら走行する。

● オドメーター・ポイント

● ラリーとチェック・ポイント

● ヨーロッパ方式とアメリカ方式

● スペシャル・ステージ

● ラリーに必要なもの

● 日本のラリー(黎明期)

なお、「1958年第6回豪州一周ラリー」は片山豊氏が率いる日産チームがダットサン210でクラス優勝を獲得、

これらのニュースが刺激となって、この頃から各大学の自動車部がラリーを開催するようになった。

日刊自動車新聞の木村正文社長が日本アルプスを走るハードなラリーという構想を抱き、それをアルペン・ラリーとして

1960年から地区ラリーも北海道地区、中国地区、九州地区を加えて7地区で定期的に開催されるようになった。

1961年の第3回の日本アルペン・ラリーには有名な漫画家の佃公彦氏がボルボで参加している。

1962年の第4回日本アルペン・ラリーからトヨタ・モーター・スポーツ・クラブなど自動車メーカーの参加

1964年の第6回の日本アルペン・ラリーには各社のファクトリーのレーシング・ドライバーも多数参加して

日本アルペン・ラリーは毎年4日間の日程で開催されてきたが、1965年の第7回日本アルペン・ラリーから同じ4日間でも

第7回日本アルペン・ラリーは43台で厳しい競争となった。コースも厳しく、最初の2日間で東京から秩父、

翌1966年の第8回日本アルペン・ラリーは日産、プリンス、スバル、三菱、日野などメーカーチームが多数参加して

1967年にはPMC(プリンス・モータリスト・クラブ) が名神ハイウェイラリーという高速道路を舞台とした

1968年にはTROシリーズのラリーが開催された。俳優の江原達冶氏が世界に通用するドライバーを

1976年末には活発にラリーを開催してきたJMC(日本モータリスト・クラブ) の活動が停止した。

筆者はその後モーターファン・オートスポーツ・ラリー、ツール・ド・ニッポン、JMCの地方ラリーなどに参加した。

画像は長野の山間部(万座峠)におけるモーターファン・オートスポーツ・ラリーで、車両はブルーバード1600SSS(型式R411)。

ツール・ド・ニッポンはNDC(ニッポン・ダットサン・クラブ)とPMCS(プリンス・モータリスト・クラブ・スポーツ)の

これまでに全国でヨーロッパ方式のラリーはツール・ド・ニッポンやPMCSの上級者向けのラリーなど極少数の例外を

当時名古屋でチーム・サンファイブというのを結成して、ヨーロッパ方式のラリー愛知・岐阜を舞台に開催し、中京地区の

中京地区においてヨーロッパ方式のラリーが開催されたのは3回開催されたサンファイブ・ラリーだけである。

● 日本のラリー(成熟期)

● 日本のラリー(衰退期)

日本アルペン・ラリーはその後も開催され、1975年に95台が参加して第17回の日本アルペン・ラリーが開催された。

道路交通法も改正になり、ラリーの開催には警察の許可が得られ難くなり、JAF競技としてのライセンスの必要な競技のみが

その後はラリーから離れていたために筆者にとっては空白期間である。

● 日本のラリー(復興と第二次のブーム))

● 最近の国際ラリー

● 海外の旧車ラリー

●コメントなどはこちら

FIAの規定では、ラリーとは「平均速度による長距離走行で、定められたルートを通り、同一地点に集合するものであり、

途中における最大速度のみが勝負の要素目とならない。ただし付属競技としてスピード競争を加えても良い。」と定義しているが、

実際には、世界ラリー選手権や、全日本ラリー選手権をはじめとする上級ラリーでは、リエゾンと呼ばれる移動区間以外は、

すべてスペシャルステージのタイムトライアルになっている。

「定められたルートを通り、平均速度による長距離走行」という要素は無視されて、つまりはナビゲーターの乗ったダート

トライアルと何ら変わりが無くなっているような気がする。

やはりラリーの原点は「定められたルートを通り、平均速度による長距離走行」に立ち戻る必要があると思う。

かつて、日本における自動車競技としてのラリーは、タイム・ラリーと呼ばれるリライアビリティ・ラン、つまり、指定区間を

指示された速度で走行し、その正確度を遅速時間で評価するものであった。

距離測定の基準を作る試走車両の種類やタイヤのサイズ、空気圧などについてもここで詳しく公表される。

特別規則書には車両の規定や、チェック・ポイントの通過方法、計時と採点方法、抗議や罰則や失格規定などが記載してある。

日本では当初時計も正確なものがないために秒切捨ての分単位で行われていたが、クォーツ(水晶発振子) 時計が

実用化されてから秒単位で正確さを競うようになった。

もっとも前述の如く、最近の国内外の上級ラリーでは、スペシャルステージのタイムトライアルによる成績だけで競われるように

なってしまっており、厳密な意味でのラリーの定義から逸脱していると思う。

ラリーレイド(Rally Raid)はラリーの中でも、砂漠やジャングル・山岳地帯などの道路が整備されていないような環境を走破する

耐久レース的側面が強いものを指す言葉でクロスカントリーレイド(Cross Country Raid)とも呼ばれる。

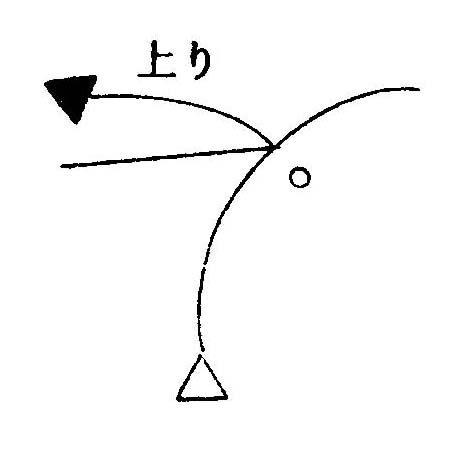

ラリーの地図はコマ地図と呼ばれるもので下の白△から上の黒▲に向けて走行するように常に進入方向が下から上に

なるように記載され、磁針と地図の天地は一致しない。カーナビの進行方向が上に表示されるようなものである。

コマ地図は交差点の主要な目印が記載されており簡略化されて記載される。主要地点のみコマ地図が与えられる。

コマ地図が無い場所は「道なり走行」、つまり、道路幅が同じ場合は道路の曲がりの緩い方向(直進に近い方向)に進む。

道路の角度が同じ場合は道路幅が広い方向に進行するのが基本原則である。

コマ地図には距離が記載されないのが普通であるが、ヨーロッパ方式のラリーでは区間距離または累計距離が記載されるのが

普通である。

JMCのコマ地図は道幅が記載されている独特のものであった。

同じトリップ・メーターを使用しても主催者の距離計と参加車両の距離計は運転テクニックの違い、タイヤの違いや

気温、空気圧の違いなどの要因で異なってくるので、ラリーの最初に一定の区間の距離を主催者が公表し、その距離を

各参加車両が走行して誤差を調べ、補正係数(K)を算出し、それに基づき計算しながら競技を進める。

ラリー・コンピューターが開発されてから自動的にKを算出入力できるようになった。

実際には車両の駆動方式の違い、ノンスリップ・デフ装着の有無、運転の仕方やタイヤの空転、気温、コース取りなどの

関係で微妙に狂ってくるので、その部分を走行中に経験と勘で補正を加えるのをα補正と呼ぶ。

ラリーにはチェッ・ポイントが設けられる。チェック・ポイントとチェック・ポイントの区間を指定区間という。

ほとんどの場合チェックポイントの場所は秘密(ブラインド・チェックと呼ぶ)になっており、突然チェック・ポイントが現れ、

その地点を通過した時刻で減点が算定される。

その他にシークレット・チェックというのを設置して、参加車両が交通規則を守っているかをチェックして減点の対象に

する場合もある。

ラリーのルールは主催者により指定区間を指示された速度で走行し、その所要時間の正確さで競う。

コースはほとんどの場合事前に公表されず、スタート前に主な交差点の地図(コマ地図) が与えられるだけで、どこを走るのか

全くわからないようになっている。

また競技車両の通過時刻を調べるためのチェックポイントの数も位置も公表されない。したがって参加車は常に指示された

一定のスピードで走行し、どの時刻においてもその時刻にいるべき場所を走行しているという状態、つまりオン・タイム走行を

するのがラリーである。

したがって、いつチェックポイントが現われても良いように備えながら走行しなければならない。

市街地では信号にかかるし、渋滞もある、また、山道では指示速度を守って遅れないように走行するのは非常に難しいし、

前に遅い車でもいたら致命的である。

昔は計算はナビゲーターの腕の見せどころで、オン・タイム走行はドライバーのテクニックが鍵であった。

特に日本でのラリーの歴史を見ると当初は大学が主催するものが多く、通称「計算ラリー」と呼ばれ、複雑な指示速度の

設定で、計算テクニックが勝負を分けた。

電卓も無い時代なので、機械式の手回し計算機があれば良い方で、それが無いチームは計算尺(現在の人には?だろう)や

揺れる車内でソロバンを使ったりした。

地図を読むナビゲーターの他に複雑な計算をこなすために計算係が2〜3名乗車したケースもある。

日本アルペン・ラリーでは予備のドライバーやナビゲーター、あるいはメカニックのつもりなのか乗員が全部で4名という態勢で

ラリーに出場したチームもある。1976年の第18回日本アルペン・ラリーでさえ3名乗車のチームがあった。

コースの設定も大学ラリーでは引っ掛けと称する、紛らわしい設定があり、裏道に迂回させてチェックポイントを置いたりした。

競技性の高いラリーでは危険度を避けるために市街地にチェック・ポイントを設置するようなことは無く、市街地では低い

指示速度が与えられ、山道に入ると途端に高い指示速度になった。

チェック・ポイントの位置がわからないものの、ラリーの主催者との知恵比べで、きっとここにチェック・ポイントを設置するに

違いないと予測しながら走ったのがラリーであった。

昔はほとんどの場合、山の麓にチェック・ポイントがあり、峠に次のチェック・ポイントが設置されている場合が多かった。

日本アルペン・ラリーにはスペシャル・ステージの設定は無かったが、ハードな山岳コースと山岳部の高い指示速度で、

実質的に山岳部分はすぺてスペシャル・ステージのようなものであった。

しかしながら、山の麓のチェック・ポイントを通過してから一生懸命に急な山道をオンタイムで登りきると、峠には

チェック・ポイントが設置されてないというような設定がしてあることもあり、時には主催者に裏をかかれることもあった。

下りにチェック・ポイントが無いかというと、そうではなく、麓・峠・麓と3つのチェック・ポイントが連続して、

ヒル・クライムとヒル・ダウンの両方で技を競わされたこともある。

ということで山道に入りそうな場合は事前に時間を稼いでおくということも出来ないような巧妙な設定がしてあることが

多かった。

主催者との知恵比べは非常に面白く、いつ出現するかわからないチェック・ポイントに備えてドキドキしながら走るラリーは

非常に面白い競技である。

スポーツ性の無いラリーとしては、クイズ・ラリー、スカベンジャー・ラリー(買い物ラリー) と呼ばれるものがあるが、

これらは余興型のドライブ会である。

ちょっと性格の異なるものではエコノミー・ランという省燃費を競う競技もあったが、これは速度の正確性を競うものではなく、

ラリーではない。昨今の道路事情では渋滞を引き起こすので公道でのエコノミー・ランの開催は無理である。

タイム・ラリーは四輪のラリーのみでなく二輪(オートバイやスクーター) のラリーもあったし、名古屋では四輪と二輪が

同じコースを走るラリーもあった。

ラリーには大きくふたつの種類があり、ヨーロッパ方式とアメリカ方式というのがある。

ヨーロッパ方式というのは、早遅の時間を累積していくもので、たとえば最初のチェック・ポイントで早過ぎたら、次の

チェック・ポイントまでにそれを調整してゆっくりと入る方式である。もし、最初の区間で遅れたら、次の区間で遅れを

取り戻す必要があり、その区間でも遅れ取り戻せなければ、さらに次のチェック・ポイントまでに取り戻さないと減点が

累積していくという方式であり、遅れが積み重なるとサラ金の借金のように大変な状態になる。

ヨーロッパ方式の中には早着は減点の対象にならなかったり、早着は減点が少なかったりするものもある。

アメリカ方式はチェック・ポイントとチェック・ポイントの間、つまり区間毎の正確性を評価して、減点を次の区間に

繰り越さない方式である。

遅れがあっても早着があってもその区間でチャラである。ということで区間毎の勝負になる。

ヨーロッパ方式では遅れた場合が非常にハードになるので、RACなどのハードなラリーのみに適用されている。

日本では過去にヨーロッパ方式で開催されたラリーも少数ながらあるが、 上手くレスト・コントロールなどを入れて調整を

しないと実際上ロード・レースのような激しい走行をすることになってしまうので現在では行われていない。

スペシャル・ステージ(SS)はラリー・コースの一定の区間を決めて、速さで勝負するもので、最近では一般車を閉鎖した

安全な区間を設けてスペシャル・ステージを実施しており、複数のスペシャル・ステージを組み合わせたものがラリーと

なっているような様相があり、スペシャルステージでいかに早く走ったかで勝負が決まっている。

もはやラリーはロードレース化していると言っては言いすぎだろうか。

ヒルクライムやジムカーナ、サーキット・コースでのスペシャル・ステージが含まれることもある。

当然車両と装備が必要で、ラリーを競えるドライビング・テクニックとナビゲーション・テクニックが必要だが、競技の途中で

どのような故障が起きても対処できるメカニカルな知識、強靭な体力、精神力はもちろんのこと、地図を読む能力、

オフィシャルの頭脳と戦える推測力、想像力など、人間のすべての能力を駆使できる競技だから面白い。

日本でラリーが始まったのは昭和33年で読売新聞が日本一周ラリーというのを開催している。

当時はまだ自動車が普及する前の段階であり、自動車の普及を図る意味から「日本一周ラリー」が企画され、主催は

読売新聞社、後援は通産省、外務省、運輸省、通過各都府県ということで開催された。

このラリーは昭和33年6月15日から16日間で東京−東北−北陸−福岡−山陽−大阪−静岡−東京の約4000キロを

走破する一大イベントだった。

全国から参加申し込みが殺到し、300チーム以上から選抜された46チームが出場した。

車種別の内訳はクラウン25台、ダットサン10台、コロナ5台、トヨタ・マスター4台の他、ヒルマン、ルノー、オースチン、

プリンスなどであった。

ルールとしては、16の指定区間を指定時間で、いかに遅速なく走るかというリライアビリティ・ランとして行われたが、

当時は国道も舗装されてない部分も多く大変な苦労が強いられたと想像する。

優勝した東郷行泰・美作子夫妻には、大会優勝杯、通産、運輸、外務大臣杯が贈られ、さらにクラウンで

「第6回豪州一周ラリー」派遣の副賞が与えられた。

国産車による国際ラリーの優勝の栄誉は大きなニュースとなった。

オーストラリア大陸一周16,000kmを19日掛けて走破するラリーは過酷なラリーでわずか34馬力の988ccのOHV

エンジンで完走できたのは奇跡的である。

このときのドライバーを務めた難波靖治氏はその後監督としてモンテカルロ・ラリーやサファリ・ラリーに参加しており、

日本での国際ラリーの先駆者といえる。

また、1959年に日刊自動車新聞の木村正文社長がJMC(日本モータリスト・クラブ) を設立し、読売新聞社の主催した

「日本一周ラリー」の競技長であった野口正一氏とともに3月22日に関東地区ラリーを開催した。

同様の地区ラリーが関西地区、中京地区、東北地区で開催された。150〜300キロの規模のデイ・ラリーだったが、

ラリーの楽しさを知るには適当なコースだった。

当時は悪路を指定速度で走るのがラリーだったような様相があり、悪路の走破性においては4輪駆動が圧倒的に

有利なところからラリーでは特別規則書に4輪駆動車は禁止と明記され4輪駆動車は除外されていた。

昨今のラリーでは4輪駆動が主流を占めることになろうとは当時は想像もつかないことだった。

実現したのが野口正一氏と渋谷道尚氏である。

第1回の日本アルペン・ラリーは1959年7月10日から13日の4日間で、神宮外苑の絵画館前を35台がスタートして、

高崎、碓氷峠、軽井沢、上田、地蔵峠、松本、上高地、安房峠、平湯、高山、下呂、舞台峠、賽の神峠、茅野、木曾峠、

飯田峠、伊那、高遠、茅野、上諏訪、甲府、大垂水峠、八王子、東京という約1000キロのコースだった。

前半は雨天でぬかるみや落石などもあり、参加者が協力して車両を押したというエピソードがある。

優勝は古我信生氏(オーストリッチ・カークラブ)で日本GPの競技委員長を務めたり、自動車評論家の先駆者として

有名な人である。

なお古我氏はホンダS600でヨーロッパ1周を果たし、S600でニュルブルクリンクでの耐久レースに出場したことでも

有名である。

古我氏は第4回まで日本アルペン・ラリーに継続して出場している。

これだけ多数のイベントの運営をどのようにやったのか裏方の苦労がしのばれるが、各大学の自動車部の協力があり

第1回アルペン・ラリーでは自衛隊の無線通信の協力も得たというし、第5回では新潟県警が三国トンネルから八箇峠まで

参加車両を1台ずつ白バイやパトカーでサイレンを鳴らして先導したという話もある。

第1回から第3回の日本アルペン・ラリーにはカーグラフィックの創始者である小林彰太郎氏もルノーで参加している。

(ファクトリー・チーム) が始まった。

激しい競技となった。杉江博愛、蟹江光正、杉田幸朗、津々見友彦、片川敬二郎、小関典幸、滝進太郎、

種村陽亜の各氏などレーサーや自動車業界での有名人が多数参加している。

特に後に三菱のラリーの旗印になる木全巌氏はブルーバードで参加しており、翌年はセドリックで参加しているのは興味深い。

宿泊は中日のみ、つまり徹夜走行を2回繰り返すハードなものになった。

佐久、長門町、塩尻、伊那、飯田、薮原、乗鞍岳、平湯と走行、次の2日間で松本、小諸、長野原、須坂、松代、

小千谷、長岡、直江津、長野、上田、小諸、佐久、野辺山、韮崎、甲府、八王子、東京という全1800キロの

コースであった。

この年は1/3以上の参加車両がリタイヤした。以降日本アルペン・ラリーは毎年1/3以上が脱落する過酷な競技として

有名であった。この年はさらにいすずが歌原義和氏をドライバーとしてベレットで参加している。

参加車58台で前年同様の厳しい競技が行われた。

東京、高崎、沼田、日光、会津若松、福島、白石、蔵王、米沢、大峠、喜多方、会津若松、湯沢、八箇峠、飯山、関山を

徹夜しながら連続2日で走行、一泊の休憩ののち、後半の2日で長野、猿ケ馬場峠、松本、塩尻、薮原、乗鞍岳、高山、

白鳥、郡上八幡、坂本峠、高山、国府町、平湯、塩尻、甲府、東京の約1900キロを走行した。

筆者はブルーバード1200SSで参加した。

当時は計算や、修理、悪路における車の脱出、さらに徹夜走行に備えて予備のドライバー/ナビゲーターの役割を

果たすためにほとんどが3名乗車のチームで、4名乗車のチームさえあった。

筆者のチームは数少ない2名乗車のチームだった。

交代して眠気と戦いながらドライビングし、徹夜を繰り返すのは非常に辛く、無事に完走できたのは非常に

ラッキーであった。

日本アルペン・ラリー出場前の筆者のラリー経験は大学ラリーが1回のみで、筆者の2度目のラリー参加が

日本アルペン・ラリーであった。

この年はその後スバルの監督を務めた小関典幸氏が参加、三菱のファクトリーとして望月望氏がコルトで

参加しており、後の三菱の木全巌氏はこの年もセドリックでの参加だった。

日本グランプリの優勝レーサー加藤爽平氏や東宝の俳優の江原達怡氏も参加した。

珍しい競技を主催した。

育てるというポリシーで当時としては驚異的な50km/h台の指示速度で走らせたものであり、この刺激を受けた

ラリーストも多い。

モーターファン・オートスポーツ・ラリーは出発地点がモンテカルロ・ラリー同様に各地に設定されて第一ステージが行われ

一旦同じ場所に集合してから第二ステージが始まるというラリーの基本を守ったスタイルのラリーだった。

それだけにコース設定や指示速度の設定は極めて過酷なものであった。

点灯しているのはマーシャルのフォグランプ、通称出ベソと呼ばれたレンズの中央が凸状になったランプで、真ん中で2個

消灯しているランプは同じ形状でも長距離を照らすためレンズカットの異なるスポット・ランプである。

ナビゲーターから斜めの位置のフロントウインドウに装着されているのはヘルホスという英国製の可動式のスポットライトで

フロントウインドウに吸着して取り付け、これで標識などを照らしてコースを確認した。

ワイパーのブレードとアームの間に細いホースが見えるが、ウインドウ・ウオッシャーが偏りなくガラスに当てられるように

ワイパーアームにノズルが取り付けてある。

当時はアルミ・ホイールなどは無く、ラリーでも鉄製のホイールが当たり前だった。

フロント・ナンバーの下にホーン(クラクション) が見えるが、昼間の山間部走行時に対向車に警告するために強力なホーンを

装着し、ナビゲーターがホーンを鳴らす操作ができるように、ナビ用のホーン・スイッチを装着していた。

画像からはわからないが、悪路からR411型ブルーバードのアルミ製のオイルパンを守るために強固なアンダー・ガードを

装着していた。

ボンネットはアリゲーター式であり、競技中に振動で開くことを防止するためにゴム製フックで固定している。

また、昼間太陽の光をボンネットが反射して視界を遮るのを防止するためにボンネットの表面を艶消しの黒色に塗装している。

ナビゲーション用の装備としては、ハルダのツインマスター、パイロット計算機、計算板、JECOの音叉時計、そして

ナビゲーション用のルーム(スポット)ライトである。

主催によるもので、第3回のツール・ド・ニッポンは富士山の周囲をコースを変えて3周約800km回るヨーロッパ方式の

ラリーとして非常に本格的で格式が高くユニークなものであった。

除いて極めて珍しいと言ってよい。

PMCSの上級者向けのラリーはすべてヨーロッパ方式で行われ、60台限定で第一ステージで40台に絞り

第二ステージでさらに20台にして最終ステージで浅間サーキットでトライアルというハードなラリーであった。

ラリー振興を図った。

1970年前後はラリーが非常に盛んに開催された時代であった。

当時の有名な競技の一部を列挙しておく。

1970 第5回ツール・ド・ニッポン

1970 RCCクリスマスラリー

1971 第2回DCCSウインターラリー

1971 RCCウインターラリー

1971 サファリ・イン・キョート

1971 JMCデー&ナイト・ノンストップラリー

1971 RCCクロスカントリーラリー

1971 グループ11サマーラリー

1971 第13回日本アルペンラリー

1971 PMCSラリー・クリサンテーモ

1972 第9回JMCマウンテン・サファリラリー

1972 JMC創立10周年記念ワイドラリー

1972 MSCC東京ラリー

1972 第6回ISCCムーンライトラリー

1972 第14回日本アルペンラリー

1972 PMCSツール・ド・ニッポン・クリサンテーモ

1973 ツール・ド・九州

しかしながら、だんだんとラリー競技がハードになり、ロード・レースのような状態になったイベントもあった。

また、サーキットでスピード競技をスペシャル・ステージとして行うイベントもあり、ファクトリーや資金の豊富なチームは

スペシャル・ステージの前にサスペンションとタイヤをサーキット用に交換して走行するチームも現れ、資金の豊富さが勝負を

決めるような状態になってきた。

オイル・ショックが始まり、とてもガソリンを使って競技するような時代ではなくなったのを機会に筆者はラリー参加から足を洗った。

競技が始まった初日にオフィシャルの車が事故を起こして3名が死亡した。

翌年1976年には第18回の日本アルペン・ラリーが開催されたが参加車は大きく減って25台で、JAFの規定により

500キロ走行する毎に10時間のレスト・コントロールをとることになった。

JMCはこの年の11月でラリー開催を中止した。

JMCの多数のラリーのコースを設定したのは渋谷道尚氏であり、氏の精力的な活動には驚く。

日本のラリーの歴史は渋谷氏抜きには語れない。非常に面白いコースを設定して競技を楽しいものにしてくれた。

数年前に某イベントで渋谷氏と再会して昔の競技の話に盛り上がった。日刊自動車新聞は退職されたが元気でおられるようで喜ばしい。

開催される時代になった。

電子化されたラリー・コンピューターは1980年代になってから市販されたと思うが、それとともに再びラリーも盛んになり、

軽自動車の性能が向上し、軽自動車でラリーが戦えるようになり、第二次のラリー・ブームになった。

2001年5月19日〜20日に日本アルペン・ラリーがWRCのイベントとして開催された。

ラリーは群馬県の表万座スキー場駐車場をサービスパークとする嬬恋村と草津町を中心とした地域で、閉鎖された12の

スペシャル・ステージがあり、総走行距離428.83kmのうちスペシャル・ステージの総距離は63.92kmであった。

名称は同じでも25年前の日本アルペン・ラリーとは全く異なったものであった。

RACやWRCのラリーが有名で、専門誌まであるので、ここでは詳細は記載しない。

最近ヨーロッパでは旧車によるラリーが流行している。

ルールは昔と同様であるが、大きな違いは電子式のラリコンはもちろん、電子式のトリップ・メーターも使用禁止で、

機械式のトリップ・メーターに限るということになっている。つまり、スピードメーター・ケーブルから機械的に

トリップ・メーターに接続した車両のみが参加できる競技である。

また、レギュラリティー・ランという競技も行われている。指示された時間(あるいは時刻)で走る競技であるのは

ラリーと同じであるが、ハードなドライビングは不要なかわりに、競技の中にはチェック・ポイントの間隔を極めて短く

設定して秒単位、場合によっては秒以下の単位で勝敗が決まるステージがあるので、精密な運転が要求される競技である。

主としてクラシックカーの競技として開催されていると聞いている。

いつの日か旧車王国も日本で同様のクラシック・ラリーを主催したいと思っている。

機械式のメーターの他に電子式のトリップ・メーターに限り使用を許しても良いと思うが、電子的な補正機能は禁止して、

昔のようにのどかにやりたい。電卓の使用を禁止にしてラリーをやったら面白いかも知れない。

へメールでお寄せ下さい。

へメールでお寄せ下さい。

スパムメール防止のために画像でメールアドレスを表示してありますので、半角で入力しなおしてくださるようお願いします。